- Mitsubishi Pajero III (1999-2006) – легенда Дакара

- Интерьер

- Оснащение

- Бензиновые двигатели

- Дизельные двигатели

- Смесь бульдога с носорогом — Mitsubishi Pajero III

- Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: коварный насос АБС, слабый ТНВД, вечные АКП и отличные V6

- Ходовая часть

- Тормозная система

- Подвеска

- Рулевое управление

- Трансмиссия

- Общие проблемы

- Механические коробки

- Автоматические коробки

- Полный привод

- Моторы

- Общие проблемы

- Бензиновые моторы

- Дизельные моторы

- Брать или не брать?

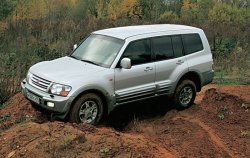

Mitsubishi Pajero III (1999-2006) – легенда Дакара

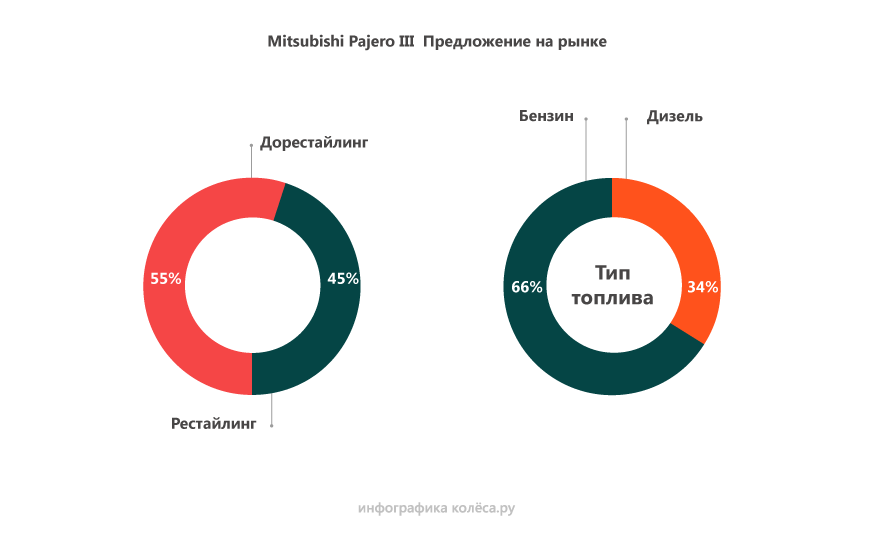

Первый Паджеро сошел с конвейера в 1982 году. Второе поколение пошло в серию в 1992 году, а третье в 1999 году. Четвертое поколение – усовершенствованная версия третьего — дебютировало в 2007 году и своей популярности обязано многочисленным успехам Pajero III в Дакаре.

Интерьер

Внутри Mitsubishi Pajero 3 не слишком оригинальный и изысканный. Не поражают своим качеством и отделочные материалы. Упрощенную до предела переднюю панель венчает большое рулевое колесо. Одобрения заслуживает безупречно звучащий заводской комплект аудиосистемы. Если нам нужен большой, безопасный, простой и функциональный автомобиль, тогда Митсубиси Паджеро – лучший выбор.

Оснащение

Mitsubishi Pajero III уже в базовой версии оборудован практически всем необходимым для комфортной поездки. Кожа, огромные передние сиденья с фантастическим профилем и электроприводом. Кроме того, в распоряжении владельца третий ряд сидений, позволяющий взять на борт до 7 человек. Однако пассажиры на галерке не будут себя чувствовать как в премиум классе. Тем не менее решение само по себе очень практичное. Вместительный багажник способен поглотить до 600 литров поклажи. При необходимости японский внедорожник готов отбуксировать прицеп весом более 3 тонн.

Бензиновые двигатели

Бензиновый мотор 3.5 GDI не доставляет больших проблем в эксплуатации. Иногда встречается загрязнение заслонки дроссельного узла. В связи с использованием прямого впрыска топлива, установка системы для работы на сжиженном газе с экономической точки зрения не эффективна, так как расход топлива довольно высок — не менее 18 л/100 км. С этой позиции наиболее выгодным для установки газового оборудования считается 3,8-литровый V6, который применялся на Митсубиси Паджеро из США. Однако внедорожники из-за океана довольно редкое явление.

Разгон до 100 км / ч [с]

Максимальная скорость [км / ч]

Средний расход топлива [л / 100км]

Дизельные двигатели

Самый слабый турбодизель рабочим объемом 2,5 литра встречается очень редко. Гораздо чаще дизельные Mitsubishi Pajero III оснащены 16-клапанным 4-цилиндровым агрегатом 3.2 DID, в котором прямой впрыск реализован посредством насоса. В газораспределительном механизме данного дизеля два распредвала приводятся в действие цепью. Однако, направляющие цепи подвержены быстрому износу. В некоторых случаях цепь даже может перескочить на несколько звеньев. Также из-за отказа датчиков может встать топливный насос, полностью управляемый электроникой. Хуже, если он начал гнать стружку – обороты плавают, двигатель глохнет или не запускается. Конструкция насоса аналогична, тому, что используется в дизелях TDI конструкции Volkswagen. Поэтому с ремонтом не должно быть никаких сложностей. Однако следует иметь ввиду, что доступ к насосу затруднен, вследствие этого снять его самостоятельно практически невозможно. Восстановление ТНВД стоит дорого от 1000 до 2000 долларов, а использованные насосы (б/у) просто бесценны. Лучше, если этим будут заниматься специалисты, имеющие опыт в данном виде ремонта.

Внутри насоса находится мембрана, которая быстро повреждается при контакте с водой или воздухом. Принятие немедленных мер поможет избежать серьезного ремонта. Затраты на сервис около 500 долларов. Первые симптомы неисправности: сигнализатор Check Engine или громкая и неравномерная работа двигателя. Продлить жизнь насосу поможет заправка топливом хорошего качества и более частая замена топливного фильтра – раз в 5000 км. Некоторые также устанавливают дополнительный топливный фильтр и опустошают бак, чтобы полностью избавиться от воды.

Следует отметить, что в образцах первых лет выпуска происходило выгорание поршней. Также пришлось модернизировать систему рециркуляции выхлопных газов EGR и устанавливать более эффективный куллер. Кроме того производителем был рекомендован к замене масляный щуп, который показывал неправильный уровень масла.

Источник

Смесь бульдога с носорогом — Mitsubishi Pajero III

ЗАЧЕМ НАМ ВПРЫСК?

По непонятной причине на наш рынок поставлялся единственный бензиновый двигатель – впрысковый GDI V6 3.5 л (202 л. с.) модели 6G74. В то время как для Северной Америки, где Pajero всегда продавался под именем Montero, предлагались модификации данного мотора без всяких суперсовременных хайтековых технологий. Как будто японцы не знают, какого качества у нас бензин и что его до сих пор последователи Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» разбавляют ослиной мочой. А еще климат у нас дождливо-снежный, и вода в топливе может оказаться не только путем прямого попадания в бак. Откушав водички, топливный насос высокого давления откидывает копытца, даже и не пискнув. Кроме насоса, в зоне риска находятся форсунки высокого давления, не переваривающие грязь и нештатные присадки. Несколько улучшили ситуацию дополнительные топливные фильтры, с некоторых пор штатно устанавливаемые на официально продаваемые в России экземпляры.

Ладно бы, если брешь в линейке агрегатов затыкалась правильными дизелями, так нет, старый 4-цилиндровый мотор 4D56 2.5 л (99 л. с.), ставившийся на предшественника, мягко говоря, слабоват для подросшего Pajero, к тому же с ним частенько сочетается простая трансмиссии Easy Select 4WD с жестко подключаемым передком.

Ну а другой дизель – 3.2-литровый 165-сильный четырехцилиндровый агрегат 4М41 с системой непосредственного впрыска топлива Di-D. Современный высокотехнологичный экономичный мотор с чумовым крутящим моментом в 373 Нм при 2000 об/мин, но как черт ладана боящийся некачественной солярки и воды в ней. А ложкой меда в этой бочке дегтя является то, что насос высокого давления у этого дизеля в отличие от многих конкурентов ремонтопригоден.

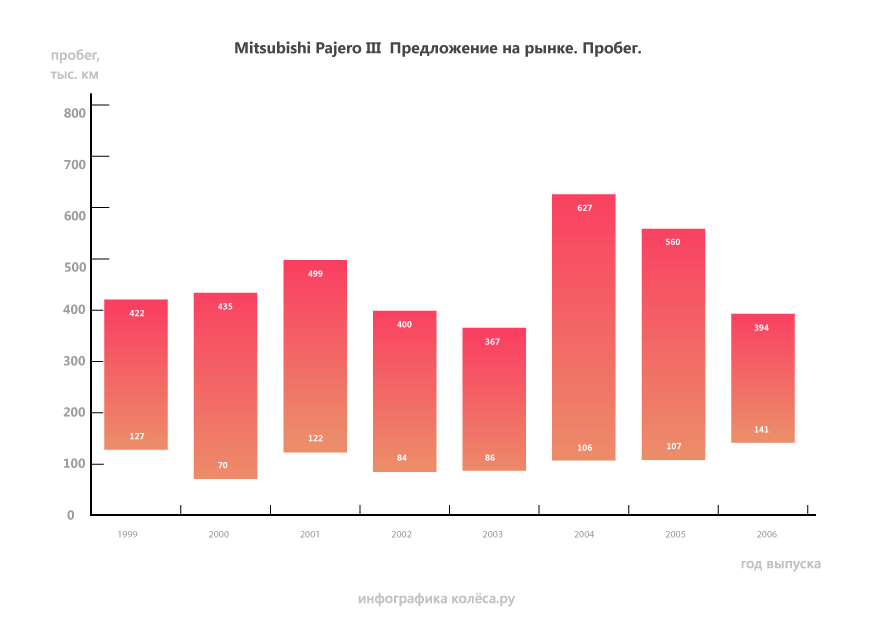

При использовании топлива с проверенных АЗС, регулярной замене фильтров и внимательном отношении к системе охлаждения оба двигателя 150–200 тысяч выхаживают без проблем. А потом вложения потребуются по-любому – на те же форсунки, насосы, сальники. Кажется, что 200 тыс. км очень солидный пробег, но специфика нашего рынка такова, что подобные автомобили накатывают 40–60 тысяч в год. Cчитайте сами.

С любым мотором сочетается как механическая КП, так и автоматическая. Претензий к «механике» нет, а вот на экземплярах первых лет выпуска дизель Di-D, бывало, приканчивал «автомат», не выдерживающий его мощи.

ВООРУЖЕН И БЕЗОПАСЕН

В линейке кузовов предлагались две версии – пятидверная и компактная трехдверная. Дабы не ущемлять задних пассажиров, трехдверка сделана с просторным салоном, но крошечным багажником.

Большинство пятидверок семиместные, причем сиденье третьего ряда складывается в нишу пола, в то время как на Pajero II откидные сидушки уменьшали полезный объем багажника.

У нас новые машины в массе своей покупались в максимальном оснащении. Среди электронных помощников опционно устанавливались противозаносная, противобуксовочная системы и еще одна, призванная обеспечить уверенный спуск с горы. Число подушек безопасности по максимуму составляет шесть штук.

СУПЕРВЫБОР

Как и раньше, в трансмиссии этого Pajero стоит раздаточная коробка SuperSelect 4WD, правда, на нем она модернизированная, второго поколения. SuperSelect II позволяет выбрать один из четырех режимов. Это может быть только задний привод – положение селектора 2Н. Полный привод с распределением момента в зависимости от дорожных условий в отношении от 33:67 до 50:50 – 4H. Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом – 4HLc, ну и то же самое с понижающим рядом в раздаточной коробке – 4LLc. Как опция предлагается блокировка заднего моста, а в базовом оснащении применен дифференциал повышенного трения.

К механической части трансмиссии вопросов не возникает, а вот электроника иногда глючит. Отказывают датчики раздатки или их проводка, и тогда переключить режимы становится невозможно, пиктограмма с индикацией режимов, расположенная на приборке, при этом мигает. Бывают проблемы с системой подключения переднего моста.

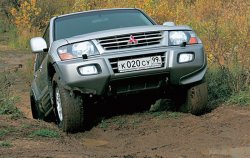

ПО- И ОФФ-РОУД

По проходимости Pajero III не уступает предшественнику, который на правильной резине лазит достойно. Но защищенность ходовой части, агрегатов трансмиссии и прочих узлов, находящихся под днищем, стала хуже. Зато на дороге машина ведет себя почти полегковому, очень прилично рулится, обеспечивает комфортный ход, в том числе на разбитом покрытии. Это заслуга независимой подвески, низкого центра тяжести, а также высокой жесткости кузова, достигнутой отказом от рамной конструкции.

Ходовая часть с независимой передней подвеской и задней многорычажкой поменялась радикально. Ушел на пенсию неразрезной задний мост, а место передних торсионов заняли пружины. Хорошо хоть удалось обойтись без столь популярной нынче пневматики, а то в списке слабых мест наверняка бы значились датчики положения кузова и пневмобаллоны.

Стойки и втулки переднего стабилизатора при обычном стиле езды кончаются к 50 тыс. км, шаровые опоры рычагов живут немногим больше. Необходимость в глобальной переборке передней подвески обычно наступает после 100 тыс. км пробега и тянет на $1000. В задней подвеске стойки и втулки стабилизатора незначительно долговечнее, чем спереди, а многочисленные рычаги приходится менять ближе к 200 тысячам. Их комплексное обновление обойдется примерно в $1500. В реечном рулевом управлении в районе 100 тыс. км появляются люфты в рулевых наконечниках. Сама рейка довольно надежна и случаи ее замен из-за не устраняемых течей и криминальных стуков (легкие не в счет) редки.

ФИРМЕННЫЕ БОЛЯЧКИ

Наибольшее недовольство у владельцев вызывает тормозная система. 10–20 тыс. км и при торможении начинается сильное биение, в котором виноваты деформировавшиеся передние диски. Сначала на диски давалась гарантия в 6 месяцев, но потом, осознав масштабность данной неприятности, регламентный срок их службы увеличили. Предлагаемая проточка помогает ненадолго. У машин первых лет выпуска отказывал гидроаккумулятор тормозной системы, и поэтому он был заменен в ходе отзыва. Ни к каким последствиям его неполадки не приводили и ощущались только по нештатным звукам.

Очень непрочные стекла у противотуманных фар. Официалы знают об этой проблеме и редко отказывают в замене противотуманок по гарантии. Хотя при этом рекомендуют не пользоваться ими в дождливую погоду. Смешно?

В списке неприятностей отмечаются поломки трапеции стеклоочистителя престарелых машин, причиной чего является вездесущая грязь. Не единичны случаи повреждения трубок кондиционера, системы охлаждения и отопителя заднего контура.

В ОБЩЕМ

Тенденции мирового автопрома, заключающиеся в том, чтобы сделать машины одноразовыми, не обошли Pajero. Пока свежий – хорош, но после 4–5 лет интенсивной эксплуатации владелец на практике изучит прайс-листы на многие запчасти, которые очень недешевы. Но такова плата за обладание комфортным автомобилем с редким типом трансмиссии и достойными ходовыми качествами.

Источник

Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: коварный насос АБС, слабый ТНВД, вечные АКП и отличные V6

Третий Паджеро образца 1999 года, как это ни странно, достаточно современная машина. Современная в том смысле, что четвёртое поколение отличается от третьего не так уж сильно, а производство этих машин закончили только в 2021 году. Отличный пример консерватизма здорового человека. В первой части обзора мы рассказывали про весьма удачный кузов и простую электрику, а здесь будем говорить о ходовой части, трансмиссии и моторах. И тут всё очень сильно зависит от конкретной версии – имеются и совсем уж неудачные.

Ходовая часть

Тормозная система

У Pajero дисковые тормоза спереди и сзади, а как стояночный тормоз используется барабанный внутри задней ступицы. Конструктив дисковых тормозов имеет не очень надежные манжеты и пыльники, а использование двухпоршневых суппортов с плавающей скобой подразумевает скопление грязи между цилиндрами, да и материал пальцев суппортов выбран не очень удачно – они легко корродируют и подклинивают. После любых вылазок в грязь очень желательно очищать тормоза полностью, если, конечно, не хотите через полгодика перебирать суппорты…

Размеры дисков 290 мм – на большом внедорожнике могло быть и побольше, так что интенсивность использования тормозов высокая, как и риск перегрева. Ресурс дисков и колодок при этом вполне приемлемый, менее 30 тысяч не опускается.

Тормозные трубки гниют, но не так уж интенсивно. Перекладка их, в случае чего, окажется подороже, чем на средних легковушках (из-за большого количество элементов, которые нужно демонтировать), но не критично.

С чем есть настоящие проблемы, так это с АБС. Тут применена система без вакуумного усилителя, с электрическим насосом, нагнетающим давление в основной магистрали. Кто сказал «Mercedes SBC»?! Все правильно, именно такого рода система тут и применена. Подобные электронасосы в своё время выпили немало крови владельцев E-Klasse W211 и CLS-Klasse C219, а ещё ранее – Saab 90000 и VW Passat.

Mitsubishi Electric предложила свой вариант для Pajero третьего поколения примерно в то же время, когда Mercedes анонсировал свою SBC. Конструкция тут похожая: два аккумулятора, привод насоса электромотором, поддержание давления гидроаккумулятором, резервный контур и формирование искусственного усилия на педали. В целом система от Mitsubishi была проще, чем появившийся вскоре SBC, не имела столь серьезной интеграции с бортовыми системами автомобиля (Pajero вообще в целом попроще устроен) и не ставила целью ультимативное повышение удовольствия от вождения. И уж тем более не имела в составе счетчиков всего и вся, так что работала она до умирания одного из компонентов без напоминаний о проблемах. Владельцы машин даже не особенно переживали, сколько у них там нажатий и какой пробег у блока.

Первые массовые проблемы стали появляться где-то на шестом году эксплуатации машин. Ошибка по блоку АБС и тугая педаль поначалу были бедой редкой, и в основном проблема была в падении давления гидроаккумулятора. «Грушу» просто меняли на новую, и все восстанавливалось. Ремонтные груши ходили не так долго: оригинал на машинах до рестайла ходил лет 6-8, следующей хватало максимум на 3-5. На машинах после рестайлинга гидроаккумулятор был чуть более надежным, во всяком случае, ресурс его был повыше, многие машины дотянули до 10 лет с оригинальной.

Но замена гидроаккумулятора – это только часть истории. Годам к десяти у машин до рестайлинга стали выходить из строя электродвигатели насосов гидравлики блока АБС. Основная проблема – износ или просто рассыпание пластин коллектора. И начались «легкие» постукивания молотком по насосу по утрам, установка электромоторов от газелевской печки через переходную пластину, ремонт двигателей с заменой коллектора.

Сейчас все машины до и после рестайлинга наверняка имеют замененные гидроаккумуляторы, у многих поменян или «заколхожен» насос. К сожалению, нельзя гарантировать, что все сделано «на века» и сколь-нибудь качественно. Проверка системы АБС при покупке должна быть тщательной, и нужно быть готовым к неприятностям, если ее не восстанавливали полностью недавно. Старый гидроаккумулятор добивает насос, изношенный насос добивает гидроаккумулятор. Замена по отдельности обычно ведет к пустой трате денег. А новый блок стоит от 130 тысяч рублей, что для машин ценой в среднем 400-700 тысяч, по состоянию на весну 2021 года, откровенно много.

| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |

|---|---|---|---|

| Тормозная система | |||

| Тормозные колодки передние | 4 407 | Ate 2 245 | Pagid 1 893 |

| Тормозные колодки задние | 4 101 | Bosch 1 140 | Textar 1 231 |

| Тормозной диск передний 290х26 | 5 165 | Ate 8 862 | Textar 2 838 |

| Тормозной диск задний 300×22 | 4 658 | Ate 2 711 | Textar 2 857 |

Подвеска

Подвеска у Pajero жесткая, и даже у американского его близнеца, Montero, особым комфортом не отличается. Это, наверное, ее основной недостаток. Потому что во всем остальном она очень хороша. Двухрычажная спереди, многорычажная сзади, она позволяет «развязать» размер резины и клиренс автомобиля, при этом она получилась ресурсной, с большими ходами, хорошо приспособленной для бездорожья.

Спереди двухрычажка очень крепкая, жаль оригинальных сайлентблоков нет в продаже, только шаровая опора. Но неоригинала хватает. Главное, при сборке точно выставлять рабочее положение рычага при затяжке, и сайленты будут ходить очень долго, при пробегах за полторы-две сотни встречаются заводские.

Еще важно не упустить момент просадки пружин – стоит раз в год восстанавливать «среднюю точку», особенно после установки или снятия дополнительного оборудования. Шаровые крепкие, но надо следить за состоянием пыльников, в грязи их частенько задирает, и влага с песком попадают в шарнир. Сами рычаги массивные и крепкие, повредить такой нужно постараться, а вот места крепления к подрамнику повреждаются чаще. Они страдают от коррозии и механических нагрузок, так что иногда их приходится подваривать. Заодно страдает крепеж подрамника уже к кузове.

Редуктор подвешен на двух кронштейнах, каждый на своих сайлентблоках, и они тоже изнашиваются. Часто владельцы не меняют «второстепенные», по их мнению, элементы, и годами не могут справиться с вибрациями и ударами от подвески и трансмиссии. А сюрприз в том, что только пока эластокинематика всех сайлентблоков согласована, машина остается относительно комфортной.

Больше всего сложностей возникает у тех, кто делает «лифт» кузова относительно подрамника, иногда в этом случае даже со всеми новыми «резинками» вибрации победить не удается. И нельзя забывать о замене втулки амортизатора, за ощущение «пробоя» при проезде стыков отвечает в основном люфт в этом соединении.

Задняя подвеска служит поменьше, обычно дотягивает лишь до 150 тысяч, но основная причина ремонтов не люфты, а жесткие удары, приходящие на кузов. Она обычно достаточно проста: износ амортизатора, втулок амортизатора и отсутствие резиновой прокладки под пружиной подвески. Сайлентблоки частенько визуально ещё целы, но можно найти следы контакта рычага и места крепления сайлента из-за повышения его податливости.

Шаровая опора ходит, пока в нее не попадет грязь – тут уж как повезет. Малый поперечный рычаг «схождения» тоже часто начинает поскрипывать именно после вылазок на оффроуд. А если машина вообще «экспедиционная» и эксплуатируется с перегрузками, то надо смотреть и состояние отбойника, и геометрию верхнего треугольного рычага, и состояние пружин. И вообще состояние подвески у подготовленных к серьезным приключениям «котлет» совершенно непредсказуемо.

| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |

|---|---|---|---|

| Подвеска | |||

| Рычаг A-образный нижний передней подвески | 12 788 | Sailing 4 173 | CTR 5 049 |

| Сайлентблок нижнего рычага задний | Нет в продаже | Febest 521 | CTR 722 |

| Шаровая опора нижнего рычага | 4 986 | BGA 705 | SKF 1 378 |

| Шаровая опора верхнего рычага | 2 280 | Akitaka 619 | CTR 1 032 |

| Ступица передняя | 12 832 | GMB 5 005 | SKF 18 415 |

| Продольный рычаг задний | 15 622 | Dominant 4 088 | |

| Сайлентблок заднего рычага | 1 916 | Masuma 959 | Полиуретан 889 |

Рулевое управление

Рулевое управление – с обычной рейкой и ГУР. Ресурс вполне приличный, свои 200-300 тысяч механизм обычно отрабатывает, но течи случаются регулярно, как по шлангам, так и на рейке. Причем у рейки чаще текут боковые сальники, а не кольца и вал. Причина многих проблем в перегреве системы на грунте и малых скоростях – ей не помешал бы большой радиатор для гидравлики, если машина часто выезжает не бездорожье. И тщательно проверяйте шланги в моторном отсеке – потеки жидкости вполне могут быть медленной течью из системы гидроусилителя.

Дополнительное внимание стоит уделить насосу у дизельных машин, он тут сильно нестандартный, с шестеренчатым приводом, и стоит дорого – новый больше 1000 евро, да и б/у тоже недешев. Фирменные ремкомплекты роторов есть, но стоят дороже, чем насос в сборе от неоригинального поставщика, примерно вдвое – 120 евро на бензин и 200 на дизель. Так что воющий насос – не к добру, тут он воет только при серьезном износе.

Трансмиссия

Общие проблемы

Трансмиссия Super Select 4 у Pajero сложная, с богатым выбором режимов, и притом на удивление крепкая. Все узлы, включая карданные валы, выполнены очень надежными. В числе опций были блокировки и переднего и заднего дифференциалов, а в региональных исполнениях могли быть установлены более простые варианты с механическим приводом раздатки и даже с без центрального дифференциала.

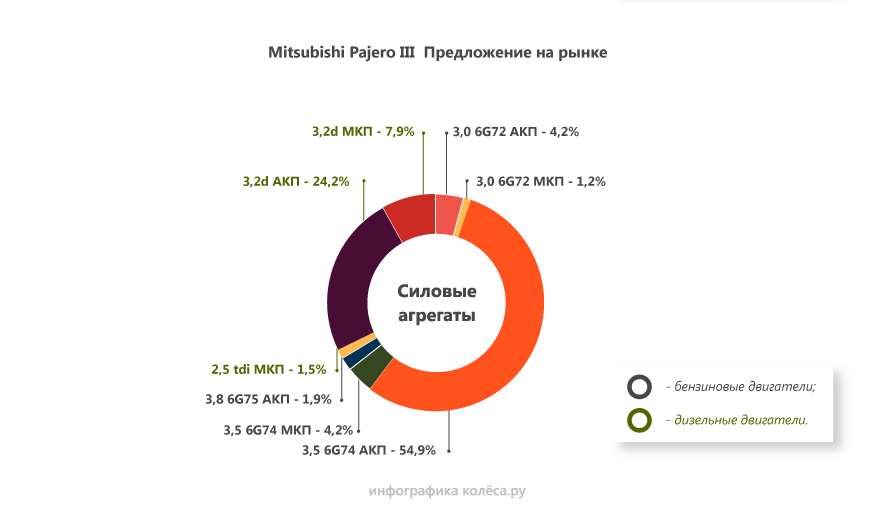

Основная масса машин оснащена 5-ступенчатым «автоматом» V5A51 разработки Mitsubishi, но не все. Американские Montero оснащались 4-ступками V4A51 в сочетании с мотором 3,5 в базовой комплектации XLS, в LTD уже стояла 5-ступенчатая коробка. Праворульные версии с домашнего рынка в вариантах комплектаций Exceed-L, ZF и Exceed-S шли с 4-ступками даже в длиннобазном исполнении и с моторами 3,5 GDI. Варианты из Юго-Восточной Азии с 3-литровым мотором идут с той же V4A51, а вот машины из ОАЭ – внезапно с 4-ступенчатым Aisin AW30-70LE, хотя в документации это никак не отражено.

Еще больший разнобой творится в выборе блокировок, усиленных редукторах и т. д. С документацией на всевозможные «особые серии» все непросто, при ремонте могут быть сложности, хотя в общем машина сохраняет потенциал «большого конструктора». По большому счету все подходит откуда угодно: сам кузов универсальный, коробки стыкуются с двигателями и раздатками через переходные плиты и съемный колокол коробки. Главное при заказе нестандартных вариантов – сразу брать блоки управления и проводку. Кстати, при ДТП колокол КПП частенько трескается, проверяйте его на предмет сварки.

Механические коробки

«Механика» тут стоит в основном V5M31-6 или V5M31-6-X, ее еще применяли на Pajero Evo и других наиболее мощных версиях второго поколения, она держит за 450 Нм момента, так что с бензиновыми моторами у нее проблем нет. Разве что провернет подшипник в среднем корпусе коробки… Случается такое после перегрева, когда ослабевают прижимная пластина и посадка подшипника в алюминиевом корпусе.

Состояние МКП даже на пробегах 350-400 тысяч обычно еще приличное, хотя износ синхронизаторов и муфт 2-й и 3-й передач встречается довольно регулярно, быстро переключаться уже не получается. Сами подшипники вполне надежны, валы крепкие. Ремонт возможен, но обычно нецелесообразен, так как цена коробки в сборе ниже, чем цена типового ремкомплекта подшипников и вилок с синхронизаторами. А в случае серьезных неприятностей с коробкой, например, после утечки масла, разница между ценой контракта и ремонта будет уже в разы. Просто берегите агрегат, не допускайте течей и ударов по корпусу – он тут довольно нежный. А при покупке не забудьте проверить масло и состояние магнитов.

С мотором 2,5 попадается и более слабая и менее надёжная коробка V5MТ1. К счастью, сам мотор редкий, встречался лишь на некоторых европейских вариантах и изредка попадается среди азиатских версий.

Автоматические коробки

Поскольку конструкция 4-ступенчатых V4A51 и 5-ступенчатых V5A51 в целом совпадает, то проблемы у них тоже общие. Коробка достаточно надежна, каких-то массовых проблем не имеет, система охлаждения реализована с использованием теплообменника в холодном бачке радиатора и дополнительного радиатора у большинства версий. Минус такой схемы только один – при редкой замене антифриза трубчатый теплообменник иногда корродирует по местам сварки с последующим попаданием антифриза в АКП. Для этой коробки это не фатально, если вовремя заметить проблему, но, конечно, долговечности не способствует, страдают обычно самые нагруженные фрикционы.

Наиболее частой проблемой у этих АКП является вовсе не это, а простой отказ датчиков оборотов входного и выходного валов, а также датчика селектора. При высоких нагрузках и пробегах сильно за 200 тысяч начинают понемногу проявляться чисто ресурсные проблемы с износом накладок блокировки ГДТ, фрикционов пакета Reverse, тормозных лент и фрикционов Overdrive. К тому же фильтр коробки очень чувствителен к загрязнениям, он сильно просаживает давление при скоплении грязи, а соленоиды блокировки ГДТ и линейного давления со временем изнашиваются и требуют замены.

Коробка очень проста в ремонте, у нее неплохая проводка и хорошая механическая часть, пусть и сделана она без безумного запаса прочности, как у старых 4-ступок Aisin. Но пробеги сейчас у солидного количества машин за 400 тысяч, так что вложения по этой части не исключены.

Ремонт вряд ли будет дешевым, так что приобретение контрактной АКП из Японии – все еще наиболее простой путь, но гарантированно рабочие агрегаты, похоже, начинают заканчиваться. Приготовьтесь к тому, что просто заменить и все не получится. «Новая коробка» с хорошей вероятностью пройдет немного и тоже попросится в ремонт. А наилучшим выбором становится предварительная дефектовка б/у АКП перед установкой с заменой уплотнений, наиболее нагруженных пакетов фрикционов и соленоидов.

Полный привод

Полный привод почти на всех машинах этого поколения – Super Select II с полным набором режимов движения, пониженным рядом, блокировкой центра и возможностью включения заднеприводного режима.

Основные проблемы, с которыми сталкивается почти каждый, – это ошибки по клапанам и исполнителям вакуумного привода подключения хаба передней оси и сбои датчиков раздаточной коробки. Пневматика – штука тонкая, клапаны со временем выходят из строя, и тут пригождаются «родственники» в лице Hyundai H1 – от них клапаны раза в три дешевле оригинальных, притом не хуже по качеству.

Блок датчиков раздатки со временем начинает сбоить, и по мануалу можно понять, какой из датчиков работает плохо, благо они поддаются чистке и ремонту. Бывает и так, что с самим датчиком всё в порядке, а проводка коротит.

На машинах с большими пробегами также изнашиваются и выходят из строя селектор режимов в салоне и мотопривод-редуктор на самой раздатке. Обе детали недешевы, за цену новой часто можно взять б/у АКП в сборе. Так что при покупке пренебрегать проверкой работы всех режимов трансмиссии не стоит. Должна работать индикация и отсутствовать помигивания оранжевой лампы селектора на приборке при движении.

Передний и задний редукторы страдают в основном от попадания воды при движении по бездорожью. Нужно следить за наличием масла и запотеваниями, но в целом они почти беспроблемные. Правда, вариантов исполнения достаточно много, особенно у заднего. И, как уже было сказано в части про подвеску, не забывайте следить за подвеской редукторов, это часто приводит к лишним вибрациям, которые сложно «отловить».

Карданные валы у машин крепкие, но не вечные. В переднем обычно подводит ШРУС, он при разрыве чехла долго не живет, но пока есть контрактные, в том числе от Delica, это не большая проблема.

Моторы

Общие проблемы

Кроме дизельного мотора 4M41, тут все по сути все – старые знакомые. Бензиновое семейство 6H72/74/75 насчитывало уже много лет и поколений на момент установки на Pajero3/ Montero 3. Дизели семейств 4D56 и 4D40 тоже ставились, в том числе, и на предшественника.

Бензиновые моторы отличаются хорошим аппетитом, большим ресурсом, ремонтопригодностью и широкой гаммой вариантов исполнения. Всё это приводит глобально к двум вещам. Во-первых, к частой установке ГБО. Во-вторых, к самостоятельному или гаражному ремонту, довольно редко качественному. В итоге под капотом частенько наблюдается полный раздрай, неоригинальные агрегаты с других моделей Mitsubishi и Hyundai, а также следы колхозного ремонта.

Бензиновые моторы

Семейство моторов 6G7 появилось в 1986 году, и Pajero 3 достались его уже сравнительно поздние версии. Японским и европейским машинам полагался в основном 3,5-литровые 6G74 с непосредственным впрыском GDI и «головами» с двумя распредвалами в каждой (DOHC 24V) мощностью 203-223 силы в зависимости от исполнения. Американские авто чаще всего тоже комплектовались 3,5 литра 6G74, но с распределенным впрыском MPI и SOHC-«головами» (впрочем, тоже на 24 клапана), мощностью 200 сил. Альтернативный вариант для США – 3,8-литровые 6G75 MPI SOHC 24V мощностью 220 л.с. В Европе и Азии так же встречались 3,0 6G72 MPI SOHC 24 (180 л.с.) моторы, они до 2003 года попадаются даже с тросовым дросселем, но чаще с электронным.

Основные проблемы и особенности этого семейства моторов не особенно менялись с течением лет и выходом новых модификаций. В первую очередь использование гидронатяжителя в приводе ГРМ налагает высокие требования к качеству самой детали и к давлению масла. Натяжитель легко выходит из строя еще до износа остальных элементов ГРМ, служит причиной вибраций при падении давления масла или закоксовке канала в нему. При холодных стартах нужно быть аккуратным, не запускать мотор «с толкача» и стараться использовать как можно более текучие на холодную масла зимой. Резкий стук при работе мотора – один из признаков поломки гидронатяжителя, а хлопающий ремень долго не продержится, фазы рано или поздно перескочат.

Гидрокомпенсаторы тут непривычного конструктива, они устанавливаются в коромысла клапанов, и их корпус держится в своем месте только за счет упора в клапан. Сама конструкция очень компактная, и при редкой замене масла, неудачном масле или наличии в нём герметика, гидрокомпенсатор засоряется очень быстро. Впрочем, даже в идеальных условиях они редко живут больше 200 тысяч. Можно, конечно, потянуть с заменой и менять только те, что явно легко сжимаются, но их тут в любом случае 24 штуки и ресурс плюс-минус одинаковый, так что возвращаться придётся часто. С другой стороны, замена всего сразу легко потянет на 250 евро.

Иногда встречается износ посадочного места гидрокомпенсатора в коромысле, что приводит к выпадению гидрика из посадочного места на высоких оборотах, а на начальной стадии – просто к утечке масла из него по корпусу. И при любом масляном голодании страдают вкладыши, они тут сравнительно узкие и нагруженные. Да и ресурс у них не очень большой, при пробегах 250-300 нужно тщательно следить за давлением масла и подозрительными стуками. К счастью, коленвал в таких случаях повреждается крайне редко, только если вкладыш уже провернуло.

Мелкие ресурсные проблемы вроде течей прокладок и трубок, тоже присутствуют, особенно неприятно, когда текут трубки в развале блока, под впускным коллектором или задние соединительные каналы системы охлаждения и ВКГ. Неровные холостые и слабые опоры двигателя — не сильно большая беда, и сильно зависят от пробега и варианта исполнения мотора. Лучше всего здесь показывает себя 3-литровый мотор с электронным дросселем, чуть хуже – 3-литровый с механическим дросселем, и больше всего проблем у 3,5 GDI.

Но не оборотами едиными. В целом, если вам попался 203-сильный 6G74 c непосредственным впрыском, ждите проблем. Тут и дорогая топливная аппаратура, и непереносимость 92-го бензина, и склонность к закоксовке поршневой группы, и, что особенно неприятно, отсутствие ремонтных поршневых в продаже. Компания сняла их с продажи довольно давно, и купить комплект уже проблематично. Сам поршень при этом сильно отличается от такового у MPI-версии – он тут с развитым вытеснителем, не взаимозаменяемый.

Единственный выход – заказ ковки, что в любом случае будет дороже серийных литых. Да и еще в большинстве случаев ковку не хотят делать из высококремнистых сплавов с низким коэффициентом расширения, такие болванки банально не востребованы у тюнеров, а значит, мотор придется собирать с большими зазорами. Вот почему американские Montero с мощностью «ровно 200» и обычным впрыском у знатоков пользуются более высокой популярностью, несмотря на более простой салон и высокие пробеги.

Дизельные моторы

Основной дизель на этом поколении – это 3,2 литра 4M41 на 160/165 л.с. В отличие от более раннего 4M40 он имеет прямой впрыск, а не вихрекамерный, и 16 клапанов вместо 8. Да и рабочий объем подрос на 200 кубов. Третьему поколению досталась версия с электронным ТНВД Zexel VRZ, который считается проблемным из-за особенностей конструкции и цены. Производителя Zexel купил Bosch, но с обслуживанием на фирменных станциях вам вряд ли помогут. С ремонтом этого узла в России явно есть сложности, специализированных сервисов мало, запчасти дорогие, ломается в нем совсем не копеечное железо. В большинстве случаев при поломке придется искать б/у ТНВД, особенно если вы живете в глубинке. Или осваивать навыки реанимации точной механики по Ютубу.

Если вам повезет и вы поедете в ремонт сразу после появлении ошибки по датчику опережения впрыска, то, скорее всего, вы избежите поломок поршня опережения, задиров вала, ротора и втулок. В таком редком случае цена ремонта будет в пределах 10 тысяч рублей. Полное же восстановление в лучшие годы обходилось выше 60 тысяч. Это если удастся найти мастера, который возьмётся.

Этот ТНВД не переносит застывания солярки и завоздушивания системы, серьезная поломка почти гарантирована в этом случае. При проверке обязателен контроль сканером, проверка параметров Actual CSP и Target CSP – должны быть до 29%, лучше до 25, после 32% обычно визуально заметны нарушения в работе мотора. Большие показания говорят о проблемах со штоком или износе плунжерной пары. Можно попробовать ещё проверить мотор под нагрузкой и посмотреть, не идёт ли сильный чёрный дым из выхлопа. Диагностика в профильном сервисе может многое сказать о проблемах, но такие сервисы ещё надо найти.

Более поздние версии мотора на Pajero 4 оснащались впрыском Common Rail, с которым двигатель стал значительно надежнее, но на третье поколение машины такой мотор не поставить без глобальных переделок. А простой механический ТНВД Bosch VE с более ранних 4M40 не подходит, его можно поставить и даже завести двигатель, но форма кривой впрыска и моменты пика давлений двигателя с вихрекамерным смесеобразованием и прямым впрыском слишком сильно различаются. Эксперименты были, ставят и настраивают ТНВД Covec-F или Bosch VE, но моторы обычно сильно недобирают мощности и дымят, так что подбор формы задающего диска и углов продолжается. Отдельные примеры успеха есть, но при таких переделках в любом случае не будут работать нормально АБС и ЕСП.

Помимо неудачного ТНВД, у мотора есть и другие сложности. Ресурс цепного ГРМ вполне приличный по нынешним меркам, 200+ тысяч километров, но нужно быть внимательным при замене. Если есть люфт балансирных валов, то надо менять их вкладыши сразу. Да и цепь при перепробеге обрывает, ездить со стучащей нельзя. Демпферный шкив очень нежный, ресурс у него невелик, особенно у машин с МКП, резина расслаивается очень быстро при частом передвижении на малых оборотах. Также тут несколько приводных ремней, каждый из которых требует контроля натяжения. Зазоры ГРМ нужно регулировать очень часто, буквально каждые 15 тысяч километров, прям как на старом 4D56. И течи масла по стакану маслофильтра и теплообменнику регулярные, из-за неудачной прокладки.

Версии с начала 2000 года с активно работающим EGR-клапаном отличаются еще и сильными отложениями нагара во впускном коллекторе, отчего клинит поставленный тут для лучшей работы EGR-дроссель. При перегревах случаются трещины и ГБЦ, и поршней, и при пробегах 300+ ГБЦ нужно проверять тщательно. Трещины иногда попадают не в канал антифриза, что достаточно легко обнаруживается по избытку давления в системе охлаждения и намытости поршней, а в полость ГБЦ, отчего резко повышается давление картерных газов и угар масла.

Старый дизель 2,5 литра 4D56 на третьем поколении Pajero встречается крайне редко. И, как ни странно, это вторая версия мотора с еще обычным механическим ТНВД и обычными форсунками, без Common Rail и турбин с изменяемой геометрией. Помимо сложностей с малым ремнем в приводе ГРМ, тут есть недостатки в виде сильных течей масла изо всех щелей, чувствительности поршневой и ГБЦ к перегреву и склонности к появлению трещин при длительной работе на высокой нагрузке, да и вкладыши коленвала при эксплуатации с МКП часто изнашиваются при пробегах 250-300 тысяч. В общем, надо следить за давлением масла и шумами, хотя с дизелем уловить лишний шум сложно. Более подробно о 4D56 читайте в обзоре Hyundai H1.

Ну а дизель 2,8 литра 4М40 встретить вообще почти нереально, разве что у бразильских или таиландских авто. Попадаются они разве что в соседней Беларуси, и то в следовых количествах.

| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |

|---|---|---|---|

| Двигатель | |||

| Радиатор | 52 030 | Luzar 6 639 | Denso 19 216 |

| Ремень ГРМ 3,0/3,5 | 7 190 | Mitsuboshi 2 382 | Dayco 1 951 |

| Цепь ГРМ 3,2 | 4 330 | CGA 839 | Did 3 631 |

| Ремкомплект ГРМ 3,2 | Нет в продаже | OSK 11 501 | BGA 20 783 |

| Гидронатяжитель 3,5 | 3 494 | Ruei 1 592 | Ina 4 954 |

Брать или не брать?

Лучшая версия Pajero – бензиновая с распределенным впрыском, то есть либо 3-литровая, либо редкая 3,5 из США мощностью 200 сил, а не 202 или 220 – логично, что это будет уже не Pajero, а Montero. Машины с непосредственным впрыском или дизелями будут заметно более хлопотными. В остальном можно, как всегда, посоветовать отдавать предпочтение машинам, максимально близким к заводскому состоянию, и не экономить на диагностике. Из необычных дорогих проблем тут можно вспомнить только пресловутый насос АБС, а в остальном это крепкий автомобиль, который имеет неплохой остаточный ресурс даже в 20-летнем возрасте.

Источник